作者: 來源: 文匯報 發表時間: 2025-08-25 10:46

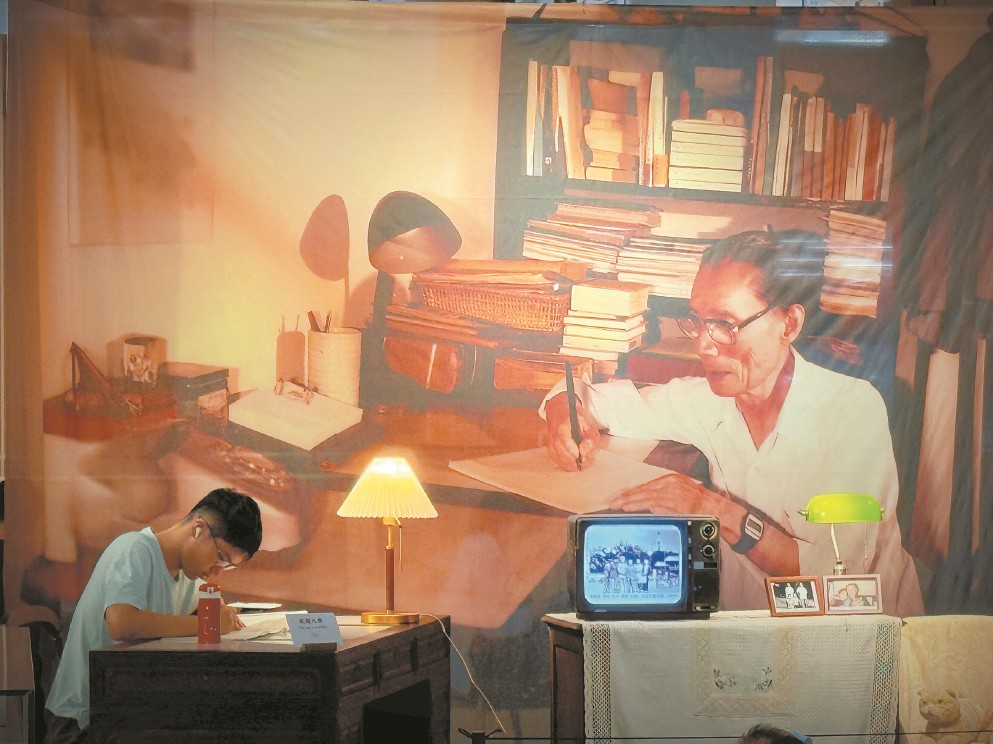

上圖東館手稿主題館展覽現場,小讀者在主視覺區的仿真書桌與夏衍“對坐”。(主辦方供圖)

“印象最深的是展覽中夏衍用過的筆與放大鏡,還有他反復修改的手稿,這位大文學家,在他一生中寫了很多作品,仍十分勤奮。”走出上海圖書館東館手稿主題館,10歲的顧行簡發出如是感嘆。在“人民史詩 時代光影”館藏電影主題手稿展,讀者可見泛黃的《林家鋪子》《祝福》劇本手稿及夏衍多次刪改的電影講義,還能在仿真書桌與夏衍“對坐”,感受其文藝工作的赤誠之心。

2025年是中國電影誕生120周年。本次展覽以“人民性”“民族性”為線索,通過電影理論、電影文學、電影音樂三大類手稿文獻的展示,講述中國電影的百年歷程。

二十世紀文化的結晶

展覽從葉永烈《電影的身世》手稿里中國電影的起點開始。1905年,京劇電影《定軍山》在北京豐泰照相館拍攝。“影片無聲,黑白,大約可以放映半小時。”這是中國電影誕生的標志。

很快,看電影成為一種生活方式,影院在上海普及。一封郁達夫寫給王映霞的手寫信中提及,“今天午后,我因為無聊,去卡爾登看了一張影片”。這封信寫于1927年4月13日凌晨3點,即便是風云突變的時局中,看電影仍舊是當時知識分子生活的重要構成。郁達夫提及的“卡爾登”即為卡爾登大戲院,在當時被稱為“上海話劇大本營”,亦有電影放映。1931年第62期《良友》雜志刊登的上海21座著名影戲院中,卡爾登大戲院即名列其內。

電影于文化發展有其重要性,正如郁達夫在《電影與文藝》一文中說,“二十世紀文化的結晶,可以在冰淇淋和電影上求之。”他亦在《如何的救度中國的電影》一文中提出:“我們要極力的擺脫模仿外國式的地方,才有真正的中國電影出現。”電影工作的現實意義也逐步增強,1933年3月,領導左翼電影運動的“黨的電影小組”正式成立,其成員有夏衍、錢杏邨、王塵無、石凌鶴、司徒慧敏五人。上圖展覽展出陽翰笙寫于1983年的《左翼電影運動的若干歷史經驗》初稿,時年81歲老人的厚重字跡里,點明“黨的電影小組”的歷史作用:“中國電影便起了根本性的變化,進步的,健康的,反帝反封建的電影,便逐步地大量地出現在中國的影壇上了。”

以手稿講出名家的故事,展覽吸引不少觀眾駐足。“《復仇艷遇》是魯迅所看的最后一部影片,”根據曾在上海大戲院工作的姜椿芳記述,1936年10月10日,魯迅一家來到上海大戲院,放映的電影《復仇艷遇》是蘇聯為紀念普希金逝世一百周年拍攝的系列電影之一。面對當時南京政府不合理的電影檢查政策,姜椿芳回憶,“這時魯迅已在病中,臉上有病容,但不減些微‘橫眉冷對’的嚴肅面色”。

時代性與民族性的交織

紙張因時間而泛黃、變薄,筆跡盡管墨色漸褪卻依然有力,夏衍分別改編自茅盾、魯迅同名小說的電影劇本手稿《林家鋪子》《祝福》也被展出。電影《林家鋪子》片頭是搖櫓入鏡,片尾是小船駛過留下一條漣漪,革命性、藝術性、民族性在這里融合。夏衍認為:“把‘五四’以來的優秀作品重新出版或者改編成別的藝術形式,這是一件有意義的工作,一方面可以使我們的文藝園地更加豐富多姿,百花競放,另一方面更可以使我們年輕一代的人通過文藝形式,體會到一些過去了的,那個苦難時代的中國人民的生活、斗爭和歷史。”

根據優秀文學作品改編的電影很多,曹禺在1983年12月看過由巴金原著《寒夜》改編的同名影片后,次日便給祝鴻生、李小林夫婦寫信夸贊,連說多個“好”,并總結為“這是一部拿得出去的好片子”。似乎是信件內容還不夠盡興,他在信封上又額外加了句:“此片就好在壓得人喘不過氣來,真是‘寒夜’啊!”

“艾明之的專題立柜,是讀者看得最多的點位,大家總喜歡在這里停留片刻。”上海圖書館歷史文獻中心手稿部館員華倩云介紹,展覽中除了展出電影劇作家、小說家艾明之的劇本《許鳳》《萬里行》油印稿、《河東與河西》初稿,亦以獨立展柜生動展現了艾明之的手跡、“紀念中國電影誕生100周年”獎章以及各類史料照片。

時代性與民族性的交織亦是當時的電影工作者關注的核心命題,中國有聲電影的發達離不開音樂,《義勇軍進行曲》也作為電影《風云兒女》的插曲被介紹到廣大民眾面前。此外,電影是對民族音樂遺產的重新發掘,賀綠汀所作《中國音階及民族調式問題》曾發表于《文匯報》,而他作為影片《古塔奇案》的插曲《秋水伊人》的詞曲作者,在樂譜中仔細寫下中國古典文學詞句,如“更殘漏盡”“難耐錦衾寒”“點點的鴉陣”等,旋律使用民族音樂的調式,用傳統音樂元素唱出了時代悲歌。

“手稿主題館座位從39個增至85個,暑期讀者們明顯增多,常常可見親子共讀的畫面。我們歡迎各年齡段、各種閱讀需求的讀者來到這里。”上海圖書館歷史文獻中心手稿部副主任劉明輝說。(文匯報見習記者 孫彥揚)

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號